Großer Bär

Nun ist es ja so, dass wir freimütig konzedieren müssen, dass es, wie es Chaos und Eros nicht „gibt“ so auch den Zufall nicht – im Übrigen natürlich den Tod auch nicht (obwohl die Kunst uns zeigt, wie er aussieht) und beispielsweise das Unbewusste und das Glück auch nicht. Es sind allesamt abstracta oder Ideen, also empirisch nicht erhebbar.

Mit Begriffen, Bild-Wörtern und Allegorien machte die Sprachentwicklung vorstellbar und kommunizierbar, was an Erfahrungen, Wahrnehmungen oder Denk-Produkten anders nicht vorzeigbar und mitteilbar wäre.

Das geht so weit, dass wir sprachlich den besagten Abstraktionen sogar ein eigenes Agieren zubilligen: Das Unbewusste sendet Bilder und Botschaften ins Bewusstsein, der Tod macht einen Bogen oder schlägt erbarmungslos zu, dem Glück schließlich sollte man einen Stuhl anbieten, auf dass es verweile. Der Zufall nun, befragt man ihn nach seiner Herkunft entspringt: wahlweise dem Chaos oder dem Nichts. Und nicht nur das! Je nach Achtsamkeit und Empfänglichkeit kann das, was uns unverhofft und ohne unser Zutun widerfährt, oder auch nur gegeben ist, existentiell betreffen.

Es kann rein äußerlich unser Bedingungsfeld verändern – „Wie es der Zufall so will…“ Es kann uns aber auch und darüber hinaus ansprechen, berühren, betroffen machen, es kann provozieren und ängstigen. Damit wird die Rede metaphorisch.

ANRUFUNG DES GROSSEN BÄREN

Ingeborg Bachmann

Großer Bär, komm herab, zottige Nacht,

Wolkenpelztier mit den alten Augen,

Sternenaugen,

durch das Dickicht brechen schimmernd

deine Pfoten mit den Krallen,

Sternenkrallen,

wachsam halten wir die Herden,

doch gebannt von dir, und misstrauen

deinen müden Flanken und den scharfen

halbentblößten Zähnen.

alter Bär.

Ein Zapfen: eure Welt.

Ihr: die Schuppen dran.

Ich treib sie, roll sie

von den Tannen im Anfang

zu den Tannen am Ende,

schnaub sie an, prüf sie im Maul

und pack zu mit den Tatzen.

Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!

Zahlt in den Klingelbeutel und gebt

dem blinden Mann ein gutes Wort,

dass er den Bären an der Leine hält.

Und würzt die Lämmer gut.

’s könnt sein, dass dieser Bär

sich losreißt, nicht mehr droht

und alle Zapfen jagt, die von den Tannen

gefallen sind, den großen, geflügelten,

die aus dem Paradiese stürzten.

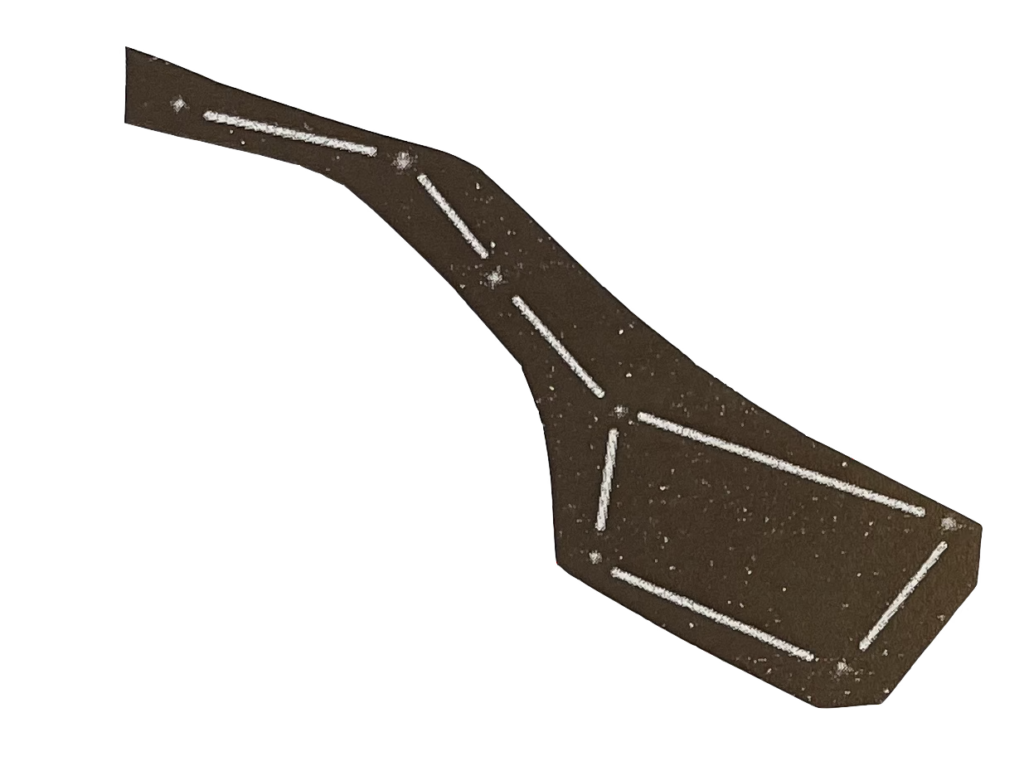

Ingeborg Bachmann wird diesbezüglich in ihrem Gedicht ebenso mythisch wie konkret. Sie gibt diesem bewirkenden Abstrakten eine Gestalt: Der mythische Große Bär ist der astronomische Große Wagen. Selbstverständlich wird der Große Wagen, der selbst eine Form-Projektion der Astronomen ist (7 Fixsterne die nichts miteinander zu tun haben), der Große Wagen also wird nicht zum Bär. Das ist eher umgekehrt gelaufen, dass nämlich die Märchen- und Mythen-Gestalt BÄR in grauer Vorzeit mit dem Sternenbild verwoben worden ist.

Diesen himmlischen Bären also ruft die Autorin an: „Komm herab!“ Hört sich das nicht an wie „Falle uns zu!“ Der astrologische Mythos wird so zu einer vorstellbaren Gestalt, zur Allegorie des Zufalls und des dahinter zu denkenden Chaos.

Der Zufall-Bär ist sodann nicht nur anrufbar, sondern spricht und geht den Menschen an, indem er den Alltag von einem Moment auf den anderen verändert, manchmal sogar das weiterhinnige Leben. Es ist das Unverfügbare. Wie das aussehen kann, zeigt nun Ingeborg Bachmann im Fortlauf des Gedichtes.

Der Chaos-Bär wird in der Antizipation der Autorin zu einem nietzschemäßigen Herkömmlichkeiten- und Werte-Zertrümmerer und zu einem dionysischen diabolos, einem „Aufmischer“, wie wir neudeutsch sagen: „Ich treibe sie, roll sie…“ Er fährt dazwischen im Welt-Wald, ohne sentimentale Rücksicht auf etwaige Betroffene und mögliche Folgen.

Er ist nicht böswillig. Jenseits von Gut und Böse ist er willig, hat den Willen zur Macht. Den Willen, zur Not einzureißen, um neu zu schaffen: „…prüfe sie im Maul und pack zu mit den Tatzen“.

Er macht Angst: „wachsam halten wir die Herden“. Das was die braven, guten, idyllischen Herden-Hüter und Bewahrer der Konventionen hervorgebracht haben: unschuldige Lämmer, könnte er rauben „…mit seinen Sternenkrallen“.

Er bricht „durch das Dickicht“ mit „scharfen halbentblößten Zähnen“, treibt die Zapfen-Menschen „von Anfang bis Ende, … schnaubt sie an…“

Das ist nicht nur nicht schön, es ist Existenz bedrohend: „Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht!“

Wie kann da die Autorin ihr „Komm herab!“ rufen? Ist sie Misanthropin mit Weltverachtung?

Sie war vor allem Heidegger-Bearbeiterin, etwa in ihrer Dissertation 1949.

Sie kennt wohl auch Heideggers Rede vom Nicht-Wollen, vom Lassen: Geschehen Lassen, Kommen- und Gehen-Lassen, Zu-Lassen, was nicht aufzuhalten ist: den Zufall, das Unverfügbare. Nicht resignativ ist dies zu verstehen, sondern als Erwartung ohne konkretes Objekt, …was da denn kommen mag.

Wer solcherweise Zuversicht hat, zahlt nicht „in den Klingelbeutel“ für seine Sicherung und bittet den „blinden Mann“ nicht, er möge die Leine festhalten. Denn schließlich ist da ja auch die Möglichkeit: „…könnt sein, dass dieser Bär … nicht mehr droht und alle Zapfen jagt“.

Es könnte auch sein, dass er Kunde aus dem Paradiese bringt, das im Ur-Chaos genauso verborgen ist wie die Formel zum Leben.

Es könnte sein, dass sich das „Unverborgene“ (gr. aletheia = Wahrheit) durch ihn lichtet, zu Erscheinung kommt, uns zu-kommt.

„Komm herab, Großer Bär!“ kann so ein sehr mutiges Wort sein, das Gelassenheit und Offenheit gleichermaßen voraussetzt und erbringt.